( المقال الثانى : الاعتدال، الصمت، والنظام: أركان التأسيس الذاتي عند فرانكلين)

مقدمة:

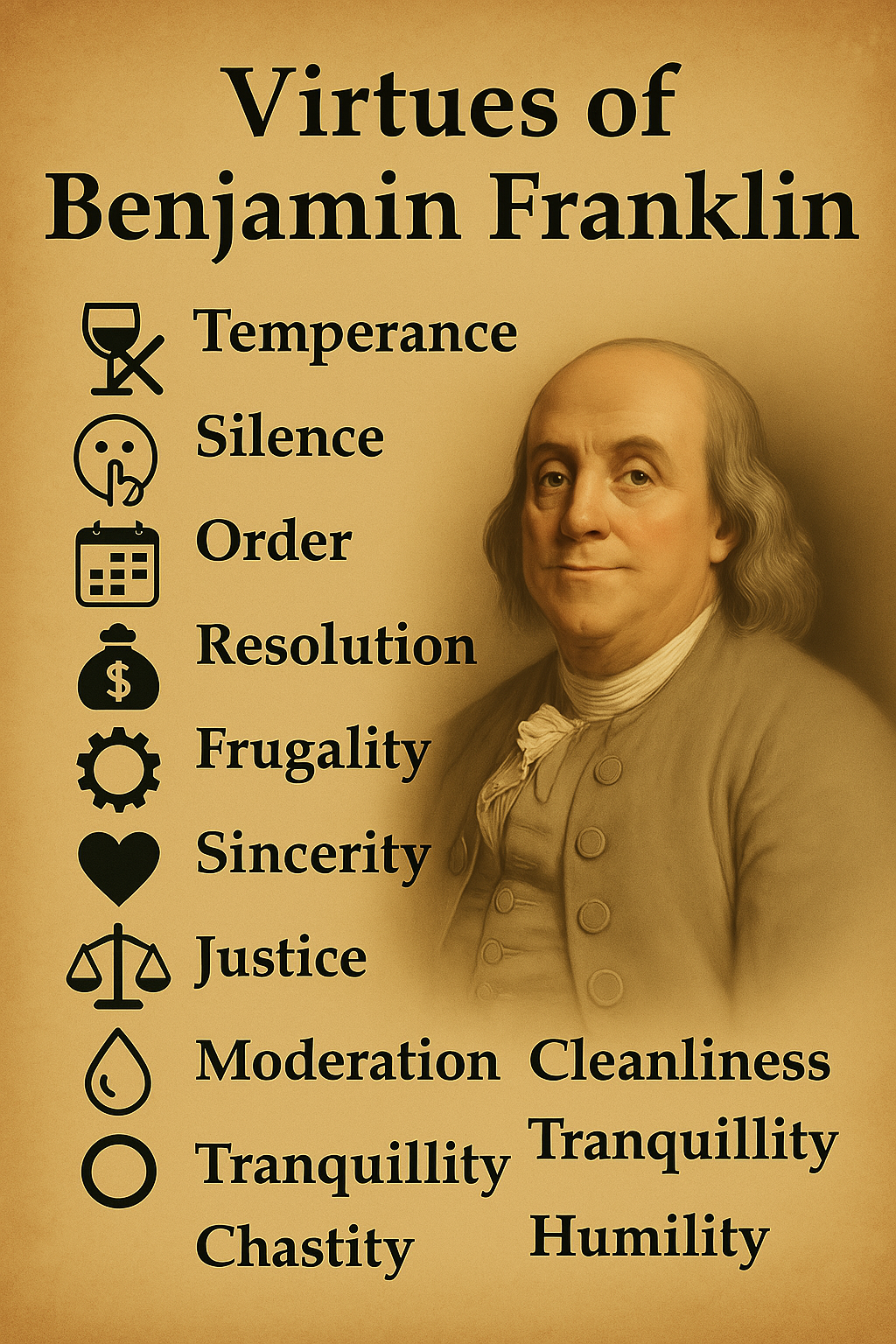

بعد أن غرسنا الأساس التاريخي والفكري لمشروع بنيامين فرانكلين في التحسين الذاتي من خلال فضائله الثلاث عشرة ودفتره السحري، حان الوقت للانطلاق في الرحلة العملية. نبدأ في هذا المقال بثلاث فضائل اعتبرها فرانكلين حجر الزاوية لبناء الشخصية القوية والمتوازنة:

** الاعتدال (Temperance)

** الصمت (Silence)

** النظام (Order).

لم يضع فرانكلين هذه الفضائل في صدارة قائمته عبثاً؛ فهي تمثل القواعد الأساسية التي تمكن الفرد من السيطرة على جسده، لسانه، ووقته ومكانه – شرط أساسي لاكتساب أي فضيلة لاحقة. سنستكشف تعريف كل فضيلة عند فرانكلين، وكيف نطبقها في عالمنا المعاصر، والفوائد الجمة التي تعود على الفرد والمجتمع، مع إلقاء ضوء خاص على تجلياتها العميقة وأصولها الراسخة في التعاليم الإسلامية.

الفضيلة الأولى: الاعتدال (Temperance) – السيد على الشهوات

١. تعريف فرانكلين:

” لا تأكل حتى التخمة، ولا تشرب حتى السكر.” (Eat not to dullness; drink not to elevation).

ركز فرانكلين هنا على التحكم في شهوتي الأكل والشرب تحديداً، باعتبارهما من أبسط وأقوى الغرائز البشرية وأكثرها تأثيراً على العقل والجسد. الاعتدال عنده هو استخدام الجسد للطعام والشراب بغرض الحفاظ على الصحة والقوة والنشاط، وليس للشهوة أو التخدير.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* الأكل الواعي: التوقف عن الأكل عند الشعور بالشبع (وليس الامتلاء)، اختيار الأطعمة المغذية، تجنب الإفراط في السكريات والدهون غير الصحية، عدم استخدام الطعام كوسيلة للهروب من المشاعر.

* الشرب المسؤول: تجنب المشروبات الكحولية (التي حرمها فرانكلين صراحة في تعريفه) أو الاعتدال في المشروبات الأخرى مثل القهوة، شرب الماء بكميات كافية.

* توسيع المفهوم (تطبيق معاصر): يمكن توسيع مفهوم الاعتدال ليشمل التحكم في جميع الملذات الحسية التي قد تتحول لإدمان أو تضر بالصحة والعقل: الاستخدام المعتدل للتكنولوجيا ووسائل التواصل (عدم الإفراط في التصفح)، التسوق الواعي (تجنب الشراء القهري)، مشاهدة التلفاز، وحتى العلاقات الاجتماعية (عدم إرهاق النفس بالتزامات كثيرة).

** كيف نكتسبها؟

* الوعي بالدوافع: السؤال قبل الأكل/الشرب/الفعل: هل أنا جائع حقاً؟ أم أكل بدافع الملل، التوتر، أو العادة؟ هل هذا مفيد لصحتي وهدفي؟

* التخطيط المسبق: تحضير وجبات صحية مسبقاً، تحديد أوقات محددة للأكل، تجنب وضع المغريات في متناول اليد.

* الممارسة المتدرجة: البدء بتقليل الكميات أو تجنب نوع معين من الطعام/الشراب الضار لأيام محددة، ثم الزيادة تدريجياً.

* البدائل الصحية: استبدال المشروبات الغازية بالماء المنكه، استبدال الحلويات بالفواكه، استبدال التصفح العشوائي بقراءة كتاب.

* التسجيل في الدفتر: مراقبة الانتهاكات بصرامة خلال أسبوع التركيز على الاعتدال.

** التحديات:

* ضغوط الحياة والتوتر الذي يدفع للتفريغ في الأكل أو الشراب.

* الإغراءات البيئية (الإعلانات، العروض، المناسبات الاجتماعية).

* العادات القديمة المتأصلة.

* مفهوم “المتعة الفورية” مقابل “المنفعة طويلة المدى”.

٣. قيمة فضيلة الاعتدال :

** فردياً:

* صحة أفضل: الوقاية من السمنة، السكري، أمراض القلب، مشاكل الجهاز الهضمي، تلف الكبد.

* عقل صافٍ وطاقة أعلى: تجنب الخمول بعد الأكل، تجنب تأثير الكحول أو السكر الزائد على التركيز واتخاذ القرار.

* قوة إرادة متنامية: الانتصار على الغرائز الأساسية يبني الثقة في القدرة على ضبط النفس.

* توفير مالي: تقليل مصاريف الطعام والشراب غير الضروري أو الضار.

** اجتماعياً:

* إنتاجية أعلى: الموظف المعتدل أكثر تركيزاً وإنجازاً.

* علاقات أكثر سلاسة: تجنب التصرفات غير اللائقة تحت تأثير الإفراط (خاصة الكحول).

** صحيا :

- تقليل الأعباء على النظام الصحي.

٤. مفهوم فضيلة الاعتدال فى الثقافات والحضارات المختلفة :

* الحكمة العالمية:

تشجع كل الفلسفات والحضارات تقريباً على الاعتدال.

الرواقيون رأوه فضيلة أساسية للتحرر من العواطف المضرة.

البوذية تركز على الطريق الوسط.

الحضارة الصينية (كونفشيوسية) تؤكد على التوازن والانسجام (يونغ يانغ).

** في الدين الإسلامي (مثال ساطع على التطابق والتفصيل):

* الأصل القرآني: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الأعراف: 31). هذه الآية هي دستور الاعتدال في الإسلام، شاملة الأكل والشرب وجميع النعم.

* الحديث النبوي: “ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم أُكُلات يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإن كان لا محالة، فثُلُثٌ لطعامه، وثُلُثٌ لشرابه، وثُلُثٌ لنَفَسِه” (رواه الترمذي وصححه الألباني). هذا توجيه عملي دقيق.

* المفهوم في الفكر الإسلامي:

الاعتدال (الوسطية) هو سمة أمة الإسلام: “وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا” (البقرة: 143).

وهو يشمل كل جوانب الحياة: العبادة (عدم التكلف أو التقصير)، الإنفاق (بين البخل والإسراف)، والسلوك.

** التطبيق العملي:

* الصيام (رمضان): تدريب عملي سنوي على ضبط شهوتي الأكل والشرب والجنس، وتعزيز الإرادة والرحمة.

* تحريم الخمر والمخدرات: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (المائدة: 90). تحريم قاطع لما يذهب العقل ويضر البدن والمال والأسرة والمجتمع.

* آداب الأكل والشرب: التسمية، الأكل باليمين، الأكل مما يلي الآكل، عدم ذم الطعام، عدم الإسراف، الحمد بعد الانتهاء.

** الفروق الدقيقة: الدافع في الإسلام هو طاعة الله وابتغاء مرضاته، والالتزام بحدوده التي تحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، بالإضافة إلى المنافع الصحية والعقلية.

بينما ركز فرانكلين أكثر على المنفعة العملية للفرد والمجتمع والعقل.

الفضيلة الثانية: الصمت (Silence) – قوة الكلمة المحسوبة

١. تعريف فرانكلين:

“لا تتكلم إلا بما قد ينفعك أو ينفع غيرك؛ تجنب الأحاديث التافهة.” (Speak not but what may benefit others or yourself; avoid trifling conversation).

لم يقصد فرانكلين الصمت المطلق، بل الكلام الهادف والمفيد. تجنب الثرثرة، النميمة، الجدال العقيم، والكلام الذي لا طائل من ورائه إلا إضاعة الوقت أو إيذاء المشاعر.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* الاستماع النشط: إعطاء المتحدث كامل الاهتمام قبل الرد.

* انتقاء الكلمات: التفكير قبل التحدث: هل هذا ضروري؟ هل هو صحيح؟ هل هو لطيف؟ هل هو مفيد؟

* تجنب الثرثرة والنميمة: عدم الانخراط في أحاديث السوء عن الغائبين أو الأحاديث التي لا معنى لها.

* تجنب الجدال المدمّر: اختيار معارك الكلام بحكمة، والانسحاب من النقاشات التي تتحول لشجار شخصي.

* الصمت التأملي: تخصيص وقت للصمت والتفكير الهادئ يومياً.

** كيف نكتسبها؟

* تمرين “الصمت الواعي”: تخصيص فترات قصيرة خلال اليوم (ساعة مثلاً) للامتناع عن الكلام غير الضروري تماماً.

* استخدام “فلتر الكلام الثلاثي” (مستوحى من سقراط): قبل الكلام، أسأل: ١) هل هذا صحيح؟ ٢) هل هو طيب/مفيد؟ ٣) هل هو ضروري الآن؟

* تأجيل الرد: عند الشعور بالغضب أو الانفعال، أخذ نفس عميق والعد إلى عشرة قبل الرد.

* التسجيل في الدفتر: ملاحظة كل مرة يتم فيها الانخراط في حديث تافه، نميمة، أو قول شيء مؤذٍ أو غير مفيد.

** التحديات:

* الضغط الاجتماعي للمشاركة في كل حديث.

* الرغبة في الظهور بمظهر الذكي أو المتمكن عبر الكلام الكثير.

* صعوبة السيطرة على اللسان عند الغضب أو الحماس.

* الخوف من أن يفسر الصمت على أنه موافقة أو ضعف.

٣. قيمة فضيلة الصمت

** فردياً:

* تجنب المشاكل: “رب كلمة ألقت صاحبها في البلا” (مثل عربي). الصمت يحمي من الوقوع في أخطاء الكلام.

* احترام أكبر: الشخص القليل الكلام الهادف يحظى باهتمام أكبر عندما يتحدث.

* التركيز والوضوح الذهني: تقليل الضوضاء الكلامية يسمح بالتفكير العميق.

* سلام داخلي: تجنب ندم الكلام الطائش أو المشاركة في النميمة.

* تعلم أكثر: الاستماع الجيد هو بوابة التعلم.

** اجتماعياً:

* بناء الثقة: الشخص الذي يحفظ أسرار الآخرين ويبتعد عن النميمة موثوق به.

* تقليل الخلافات: تجنب الكلام الاستفزازي أو الجدال العقيم يقلل الاحتكاك.

* كفاءة التواصل: الكلام القليل الهادف أكثر تأثيراً من الإطالة بلا معنى.

٤. مفهوم فضيلة الصمت فى الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

“ما يجب أن تقوله اليوم قله غدا” مثل يابانى يحث على التمهل والتفكير قبل الكلام.

“الكلمة من فضة، والسكوت من ذهب” (مثل لاتيني).

الفلسفات الشرقية (الطاوية، الزن) تؤكد على قوة الصمت والسكون.

الرواقية ترى في السيطرة على الكلام سيطرة على النفس.

** في الدين الإسلامي (تأكيد شديد على حفظ اللسان):

* الأصل القرآني: “مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ” (ق: 18). التذكير بمراقبة الله لكل كلمة. “وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ” (القصص: 55).

* الحديث النبوي (كنز من التوجيهات):

* “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت” (متفق عليه). قاعدة ذهبية تحدد خيارين فقط: الكلام الطيب المفيد، أو الصمت.

* “إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم” (رواه البخاري). خطورة الكلمة.

* تحريمات واضحة للنميمة (الغيبة: “ذكرك أخاك بما يكره”، البهتان، الكذب، السباب، الفحش في القول).

* المفهوم في الفكر الإسلامي:

حفظ اللسان من أعظم الجهاد. الإمام الغزالي في “إحياء علوم الدين” خصص باباً كاملاً لآفات اللسان وضرورة حفظه. الصمت للتفكر في عظمة الخلق وذكر الله.

* التطبيق العملي:

* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا كلام مفيد وواجب، لكن بشرط الحكمة واللين وانتقاء الأسلوب المناسب (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة).

* الكلمة الطيبة صدقة: تشمل السلام، الثناء الحسن، النصيحة المحبة، الكلمة التي تصلح بين الناس.

* الصمت في أوقات محددة: مثل الصمت أثناء خطبة الجمعة، أو أثناء الاستماع للقرآن.

* الفروق الدقيقة: الإسلام يحث على الكلام المفيد في مواضع كثيرة (الدعوة، التعليم، الأمر بالمعروف، إصلاح ذات البين، الكلمة الطيبة).

الصمت المقصود هو عن الباطل واللغو والضرر.

الدافع الأساسي هو مراقبة الله والخوف من حساب الكلام، وابتغاء الأجر في الدنيا والآخرة.

الفضيلة الثالثة: النظام (Order) – هندسة الزمان والمكان للنجاح

١. تعريف فرانكلين:

“اجعل لكل شيء من اشيائك مكانه، ولكل عمل وقته.” (Let all your things have their places; let each part of your business have its time).

النظام عند فرانكلين هو التنظيم الفعّال للأشياء المادية (المكان) والأنشطة (الزمان) لتحقيق الكفاءة والوضوح وتجنب إهدار الوقت والجهد في البحث والفوضى.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* نظام المكان: ترتيب المنزل، المكتب، السيارة، الملفات الرقمية. كل شيء في مكانه المعروف، سهولة الوصول، تقليل الفوضى البصرية والمادية.

* نظام الزمان (إدارة الوقت): استخدام التقويمات، الجداول الزمنية، قوائم المهام (To-Do Lists)، تحديد أوقات محددة للمهام المهمة (العمل، الدراسة، العائلة، الراحة، الهوايات). تحديد الأولويات.

* نظام الأفكار: تدوين الأفكار، التخطيط للمشاريع خطوة بخطوة، تنظيم المعلومات.

** كيف نكتسبها؟

* البدء الصغير: ترتيب درج واحد، أو كتابة قائمة مهام ليوم واحد فقط.

* التنظيف والتخلص (Decluttering): التخلص من الأشياء غير الضرورية التي تشغل حيزاً وتسبب فوضى.

* استخدام الأدوات: التقويمات (Google Calendar, Outlook)، تطبيقات المهام (Todolist, Microsoft To Do)، أدوات التخطيط (Trello, Notion) برامج الرصد مثل ( ذاتك ) .

* تحديد روتينات: روتين الصباح، روتين المساء، روتين العمل. الروتين يقلل من الحاجة لاتخاذ قرارات صغيرة متكررة.

* تخصيص أماكن ثابتة: مفتاح السيارة، النظارة، المحفظة، الأدوات المستخدمة بكثرة.

* التسجيل في الدفتر: ملاحظة الأوقات التي ضيعت بسبب الفوضى أو عدم التخطيط، وتسجيل الانتهاكات عند عدم إنجاز المهمة في وقتها المحدد أو ضياع شيء بسبب عدم وضعه في مكانه.

** التحديات:

* الميل الفطري للفوضى أو التسويف.

* كثرة المهام والمقاطعات (Interruptions) في العصر الحديث.

* الشعور بأن التنظيم يقيد الحرية والإبداع (وهو مفهوم خاطئ).

* صعوبة الحفاظ على النظام تحت الضغط.

٣.قيمة فضيلة النظام :

** فردياً:

* توفير الوقت والجهد: لا تضييع دقائق ثمينة في البحث عن أشياء أو تحديد ما يجب فعله.

* تقليل التوتر والقلق: الوضوح بشأن المهام والأماكن يبعث الطمأنينة.

* زيادة الإنتاجية والإنجاز: إنجاز المهام بشكل أسرع وأفضل.

* تحسين جودة العمل: التركيز على مهمة واحدة في وقتها (بدون تعدد المهام الفوضوي).

* تحسين الصورة الذاتية: الشعور بالسيطرة والكفاءة.

** اجتماعياً:

* الموثوقية: الشخص المنظم يلتزم بالمواعيد وينجز ما وعد به.

* كفاءة الفرق: عندما يكون أعضاء الفريق منظمين، يقل التضارب ويزيد التعاون.

* بيئات عمل ومنازل أكثر إيجابية: تقليل الفوضى يقلل التوتر للجميع.

٤. . مفهوم فضيلة النظام فى الثقافات والحضارات المختلفة :

* الحكمة العالمية:

“النظام نصف المعيشة” (مثل عربي).

الفلسفات الإدارية الحديثة (مثل نظام “5S” الياباني للترتيب والنظافة) تعكس أهمية النظام للجودة والكفاءة.

الثقافات العسكرية تقوم على النظام الدقيق.

* في الدين الإسلامي (نظام شامل للحياة):

* الأصل القرآني: “إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ” (القمر: 49).خلق الكون بنظام دقيق.

“وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ” (السجدة: 7). الإحسان يشمل التنظيم والجودة.

* الحديث النبوي: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه” (رواه البيهقي وحسنه الألباني).

الإتقان يتطلب تنظيم العمل. توجيهات بتنظيم صفوف الصلاة، وآداب الطريق (لا تؤذ، لا تسد الطريق).

* المفهوم في الفكر الإسلامي: النظام والترتيب من مظاهر الإيمان وحسن الإسلام.

الفقه الإسلامي منظّم للغاية في أبواب العبادات (الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج) والمعاملات (البيع، الإجارة، الزواج).

النظام ضروري لتحقيق العدل (المحاكمات، توزيع الميراث).

* التطبيق العملي:

* العبادات (نموذج مثالي): مواقيت الصلاة الدقيقة، خطوات الوضوء المرتبة، حركات الصلاة المنظمة، نظام الزكاة (أنصبة، مصارف)، مناسك الحج المتسلسلة. هذا يدرب المسلم على النظام في كل شيء.

* تنظيم الوقت: الحث على اغتنام الوقت (“نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ” – رواه البخاري). تقسيم الليل والنهار لأوقات العبادة والعمل والراحة.

* نظام المكان: آداب المسجد (النظافة، الترتيب)، آداب المجالس، الأمر بالنظافة الشخصية والبيئية (الطهور شطر الإيمان).

* الفروق الدقيقة: النظام في الإسلام ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لعبادة الله بشكل أفضل (إتقان العبادة)، وإعمار الأرض (إتقان العمل)، وتحقيق العدل والانسجام في المجتمع.

النظام الكوني دليل على عظمة الخالق وتدبيره.

خاتمة (المقال الثاني):

الاعتدال، الصمت، والنظام

هذه الثلاثية التأسيسية التي وضعها بنيامين فرانكلين في صدارة فضائله ليست مجرد فضائل مستقلة، بل هي أدوات تمهيدية قوية تُهيئ الأرضية لاكتساب كل الفضائل اللاحقة. الاعتدال يمنحنا السيطرة على الجسد والشهوات، فيحرر الطاقة للعقل. الصمت ينقّي اللسان والفكر، فيجعل كلماتنا أثقل وزناً وأعمق أثراً. النظام يهندس الزمان والمكان، فيحررنا من الفوضى المعيقة ويفتح الطريق للإنجاز والوضوح.

لقد رأينا كيف أن جذور هذه الفضائل ممتدة في الفطرة الإنسانية السليمة، وكيف وجدت تعبيراً مفصلاً ومقنناً في الحضارة الإسلامية، حيث الاعتدال هو الوسطية والاقتصاد، والصمت هو حفظ اللسان إلا للخير، والنظام هو إتقان العمل وعبادة الخالق المنظم للكون. بينما قد تختلف الدوافع بين رؤية فرانكلين العملية والرؤية الإسلامية التعبدية، فإن الثمرة المرجوة – إنسان متزن، حكيم، ومنظم – هي هدف مشترك.

في المقال القادم سنصعد درجة أخرى على سلم الفضائل، مستكشفين القوة الدافعة للإرادة (العزيمة – Resolution)، وحكمة التعامل مع الموارد (الاقتصاد – Frugality)، ومحرك الإنجاز (الاجتهاد – Industry). إنها فضائل الفعل والحركة التي تنقلنا من التنظيم الداخلي إلى التأثير الإيجابي في العالم الخارجي، وستظل المقارنة مع النبع الصافي للقيم الإسلامية مرشداً ودليلاً.

اترك رداً على السلسلة الذهبية: فضائل بنيامين فرانكلين ( 4 ) – رفاء إلغاء الرد