( المقال الرابع ) : الإخلاص، العدل، والوسطية : أركان الأخلاق الاجتماعية في رؤية فرانكلين

مقدمة:

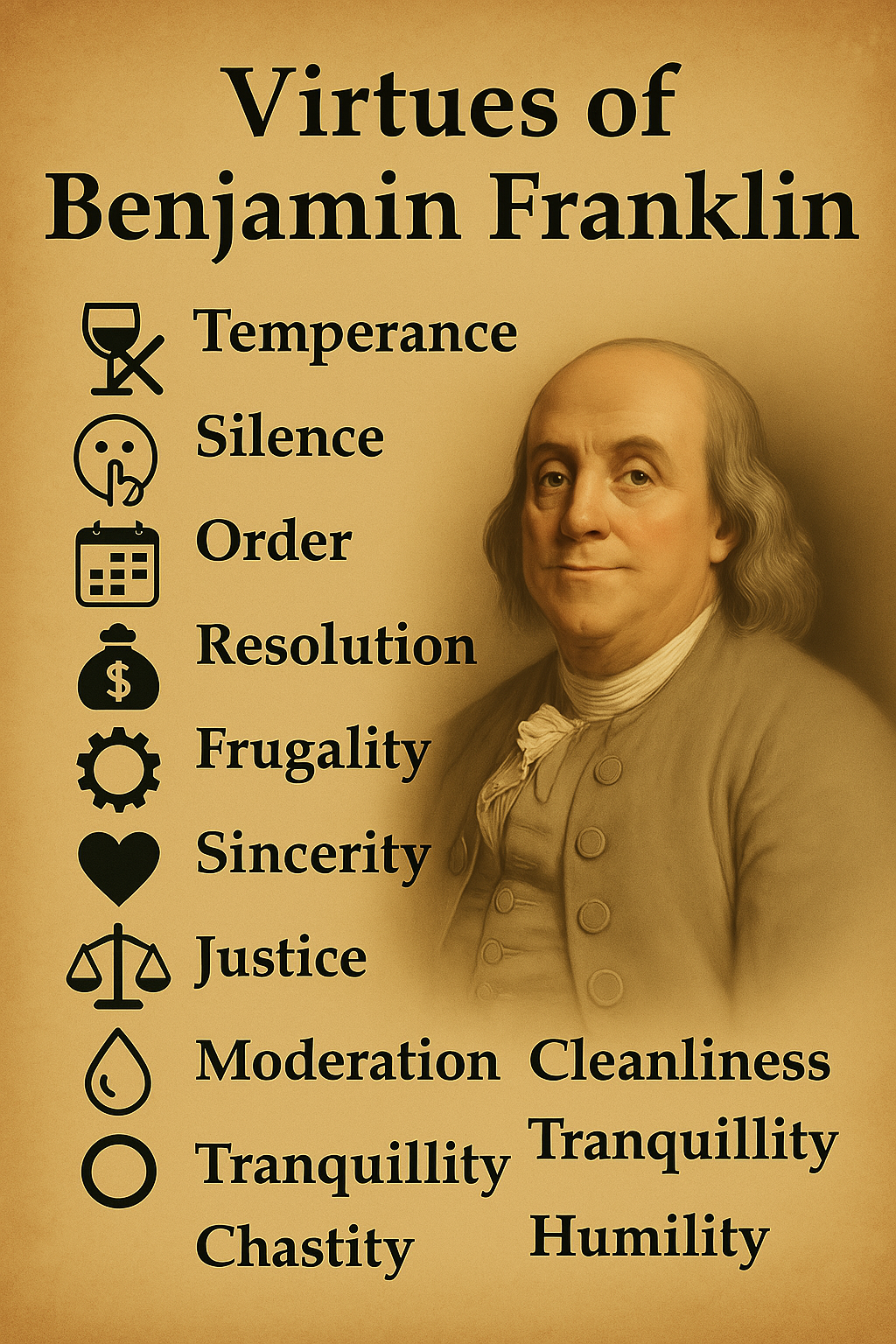

بعد أن شيدنا صرح الذات عبر العزيمة والاقتصاد والاجتهاد، ننتقل في رحلتنا مع فضائل بنيامين فرانكلين إلى مجال العلاقات الإنسانية والأخلاق المجتمعية. في هذا المقال الرابع، نغوص في ثلاث فضائل تشكل أسس التعايش السلمي والثقة المتبادلة: الإخلاص (Sincerity) الذي يبني جسور الصدق، العدل (Justice) الذي يرسي قواعد المساواة، والوسطية (Moderation) التي تحمي من مزالق التطرف. هذه الثلاثية – الصدق في القول والفعل، الإنصاف في الحكم والتعامل، والاعتدال في المشاعر والسلوك – تمثل جوهر الأخلاق العملية في فلسفة فرانكلين، وهي في الوقت ذاته قيم كونية تؤكد عليها الشرائع بوصفها ضرورات لإقامة المجتمع الفاضل. سنحلل كل فضيلة بمنهجية عملية، ونستكشف تجلياتها في الواقع المعاصر .

الفضيلة السابعة: الإخلاص (Sincerity) – صدق النية والقول والفعل

١. تعريف فرانكلين:

“لا تستخدم الخداع المؤذي، فكّر بطهارة وعدالة، وإذا تكلمت فتحدث وفقاً لذلك.” (Use no hurtful deceit; think innocently and justly, and, if you speak, speak accordingly).

يرفع بنيامين فرانكلين هنا شعار الشفافية الأخلاقية: تطابق الباطن (الفكر والنية) مع الظاهر (القول والفعل). الإخلاص عنده ليس مجرد صدق لفظي، بل هو نزاهة متكاملة ترفض الغش والخداع وتلتزم بالحق حتى عندما يكون مراً.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* الصدق في القول: تجنب الكذب، المبالغة، أو تشويه الحقائق حتى في الأمور الصغيرة.

* الشفافية في النوايا: عدم إخفاء الدوافع الحقيقية (مثل المصلحة الشخصية) تحت شعارات براقة.

* الوفاء بالعهود الضمنية: مثل تقديم خدمة بجودة متوقعة دون غش (في العمل، البيع، الاستشارة).

* النقد البناء: تقديم الملاحظات بصدق وودّية بهدف الإصلاح لا الإيذاء.

* الاعتراف بالأخطاء: الشجاعة في قول “أخطأت” أو “لا أعرف”.

** كيف نكتسبها؟

* مراقبة النية: السؤال الدائم: “لماذا أفعل هذا؟ هل لخدمة الآخرين أم لتحقيق مكسب شخصي على حسابهم؟”.

* التفكير قبل التحدث: تصفية الكلمات من المبالغة أو التحريف.

* الالتزام بالحقائق: التمييز بين الرأي الشخصي والحقيقة القابلة للإثبات.

* الاستعانة بالضمير: تخيّل ردة فعل الطرف الآخر إذا اكتشف الحقيقة.

* ممارسة الصدق في الصغائر: بناء عادة الصدق انطلاقاً من المواقف البسيطة (كالاعتذار عن التأخير بصدق).

* مجالسة الصادقين: التأثر بمن يتسمون بالنزاهة والوضوح.

- رصده اليومي فى الدفتر :

– هل أخفيت حقيقة أو زوَّرت كلامًا؟

– هل نواياك كانت خالصة في

** التحديات:

* ضغوط تحقيق المصالح الشخصية بسرعة.

* الخوف من ردود الفعل (الغضب، فقدان العمل، الإحراج).

* ثقافة “الكذب الأبيض” الاجتماعية المقبولة.

* صعوبة فصل النوايا الحقيقية عن الذات.

٣. قيمة فضيلة الاخلاص :

** فردياً:

* السلام الداخلي: التحرر من ثقل الأكاذيب والخوف من الاكتشاف.

* المصداقية والسمعة الطيبة: كسب ثقة الآخرين واحترامهم.

* تقليل التعقيدات: تجنب شباك الأكاذيب المتداخلة التي تستنزف الطاقة.

* العلاقات العميقة: بناء روابط قائمة على الصدق والثقة.

** اجتماعياً:

* تأسيس الثقة المجتمعية: تقليل تكاليف المعاملات (فحص المستندات، الشك، التقاضي).

* الشفافية المؤسسية: مكافحة الفساد والغش التجاري.

* تعزيز التعاون: الثقة هي وقود العمل الجماعي الفعال.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات :

** الحكمة العالمية:

الفلسفة الكانطية حول “الواجب المطلق” ورفض استخدام الإنسان كوسيلة.

ثقافات مثل “Sisu” الفنلندية تقدس الصراحة والصدق.

** في الدين الإسلامي (الصدق كأساس الإيمان):

* الأصل القرآني:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ” (التوبة: 119). الأمر الإلهي بمصاحبة الصادقين. “وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ” (البقرة: 42). تحريم كتمان الحق.

* الحديث النبوي:

“عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ…” (رواه البخاري ومسلم).

“آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ” (رواه البخاري). ربط الكذب بالنفاق.

** المفهوم في الفكر الإسلامي:

الإخلاص (إخلاص النية لله) والصدق ركنان متلازمان. الصدق يشمل: صدق القلب (الإيمان)، صدق اللسان (القول)، وصدق العمل (مطابقة الفعل للقول والنية).

** التطبيق العملي:

* الرفق في قول الحق: “ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه” (رواه مسلم).

* إخلاص النية في الأعمال: “إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” (رواه البخاري). العمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله والصدق في التنفيذ.

** الفروق الدقيقة:

الصدق في الإسلام عبادة يتقرب بها إلى الله، وليس لمجرد المنفعة الدنيوية (كبناء السمعة). والإخلاص الإسلامي يتجاوز العلاقات البشرية ليشمل مراقبة الله في السر والعلن.

الفضيلة الثامنة: العدل (Justice) – موازين القسط في الفرد والمجتمع

١. تعريف فرانكلين:

“لا تخطئ بأذية احد أو بنسيانك اداء واجبك نحوه و افعل ما هو صواب .” (Wrong none by doing injuries, or omitting the benefits that are your duty).

يقدم فرانكلين تعريفاً سلبياً وإيجابياً للعدل: الامتناع عن الظلم (الضرر) والإيفاء بالحقوق (أداء الواجبات المنفعية). العدل عنده هو الضامن الأساسي للاستقرار الاجتماعي والثقة في المؤسسات.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* الإنصاف في الحكم: تقييم الأمور والأشخاص بموضوعية دون تحيز أو هوى.

* أداء الحقوق المالية: دفع الديون، الأجور في وقتها، عدم الغش في الكيل والوزن.

* العدل في التعامل: المساواة بين الأبناء، الموظفين، الطلاب دون محاباة.

* الاعتراف بحقوق الآخرين: احترام الملكية الفكرية، شكر المجهود، إعطاء كل ذي حق حقه.

* الوقوف ضد الظلم: رفض المشاركة في أو التستر على الممارسات الجائرة.

** كيف نكتسبها؟

* التعرف على الحقوق: دراسة الحقوق الشرعية والقانونية (حق الجار، حق العامل، حق الزوجة، إلخ).

* تنمية التعاطف: تخيل الذات مكان المظلوم لاستشعار قيمة العدل.

* الاستماع لجميع الأطراف: عدم إصدار الأحكام قبل سماع وجهات النظر كاملة.

* الاستعانة بالضوابط: استخدام القوانين واللوائح والمواثيق الأخلاقية كمرجع للحكم.

* مراجعة الذات: محاسبة النفس على أي ميل للظلم أو التحيز.

* التدريب على الحياد: في النزاعات العائلية أو المهنية.

- رصده اليومي فى الدفتر :

- هل تحيزت لصالح أحد دون حق؟هل آذيت أحدًا (بظلم، إهمال) .

** التحديات:

* التحيزات الشخصية (العنصرية، الطبقية، القبلية).

* ضغوط المصالح الشخصية أو العائلية.

* التعارض بين العدل والعاطفة (كالتعامل مع الأقارب).

* صعوبة تطبيق العدل في أنظمة غير عادلة.

٣. قيمة فضيلة العدل:

** فردياً:

* الطمأنينة النفسية: الشعور بالاستقامة والنزاهة.

* الاحترام والهيبة: كسب ثقة الناس كحَكَم عادل.

* تجنب الصراعات: العدل يقلل أسباب النزاع والخصومات.

** اجتماعياً:

* الاستقرار الاجتماعي: العدل أساس الملك (كما في الحكم التقليدي).

* ازدهار الاقتصاد: الثقة في أنظمة العقود والملكية تجذب الاستثمار.

* التماسك الأسري والمجتمعي: العدل يبني ولاءً ويعزز الانتماء.

* منع الثورات والاحتجاجات: الظلم يزرع بذور الفتنة.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات (التركيز على الإسلام):

** الحكمة العالمية:

إلهة العدل “ثيميس” في الميثولوجيا اليونانية.

شعار “العدل أساس الملك” في الحضارة الفارسية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

** في الدين الإسلامي (العدل مقصد أساسي للشريعة):

* الأصل القرآني:

“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ…” (النحل: 90). الأمر الإلهي المباشر.

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ…” (النساء: 135). العدل حتى مع الذات والأعداء.

“وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ” (المائدة: 8).

* الحديث النبوي:

“إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن – وكلتا يديه يمين – الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا” (رواه مسلم).

“اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة” (رواه البخاري).

* المفهوم في الفكر الإسلامي:

العدل من أسماء الله الحسنى (العدل). وهو مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة. يشمل العدل: العدل التشريعي (نزاهة الأحكام الشرعية)، العدل القضائي، العدل الاجتماعي، العدل في المعاملات.

** التطبيق العملي:

* العدل القضائي: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” (النساء: 58). تحريم الرشوة والوساطة في الحقوق.

* العدل في الأسرة: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً” (النساء: 3). العدل بين الزوجات والأولاد.

* العدل مع غير المسلمين: “لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ” (الممتحنة: 8).

* العدل في التجارة: “وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ” (الأنعام: 152).

** الفروق الدقيقة:

العدل في الإسلام مطلق وغير مرتبط بالمنفعة الدنيوية فقط كما عرفها فرانكلين، بل هو طاعة لله وابتغاء لثواب الآخرة. مفهوم “القسط” (العدل الكامل المتضمن للحق والإنصاف) أوسع من “العدل” القانوني. الشريعة تقدم آليات دقيقة لتحقيق العدل (كالحدود، الديات، القصاص، الزكاة) كضمانات عملية.

الفضيلة التاسعة: الوسطية (Moderation) – الحكمة في تجنّب التطرف

١. تعريف فرانكلين:

“تجنّب التطرف؛ احمل الضغائن للإصابات بقدر ما ترى أنها تستحق.” (Avoid extremes; forbear resenting injuries so much as you think they deserve).

يحذر فرانكلين هنا من الغلو في المشاعر والمواقف. التوازن عنده هو الاعتدال الذهني والسلوكي: تجنب الإفراط والتفريط، والتحلي بالحكمة في ردود الفعل، خاصة عند الإساءة.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* الاعتدال في المشاعر: التحكم في الغضب، الفرح، الحزن، الخوف دون انفلات.

* التوازن بين الحقوق والواجبات: بين العمل والراحة، بين الحقوق الشخصية وحقوق الآخرين.

* الوسطية في الرأي: تجنب التعصب أو التصلب، والانفتاح على وجهات نظر معتدلة.

* التعامل الحكيم مع الإساءة: عدم التسرع في الانتقام، والتفكير في العواقب والبدائل (كالعفو أو الحوار).

* الاعتدال في الاستهلاك: في الطعام، الشراب، الترفيه، الإنفاق (يتقاطع مع الاقتصاد).

** كيف نكتسبها؟

* التفكير طويل الأمد: كيف سيؤثر هذا القرار المتطرف على المستقبل؟

* طلب المشورة: استشارة الحكماء والمتزنين قبل اتخاذ قرارات مصيرية.

* ممارسة التأمل والتفكر: لتهذيب النفس وضبط الانفعالات.

* اعتماد منهج التدرج: في تغيير الآراء أو العادات (تجنب القفز من طرف إلى آخر).

* تعلم فن التسامح: التدرب على العفو عند المقدرة.

* مراعاة السياق: ما يعتبر متطرفاً في موقف قد يكون معقولاً في آخر.

- رصده اليومي:

- هل بالغت في رد فعلك (غضب، حماس، قلق)؟

- هل تحملت الإساءة بتوازن؟

** التحديات:

* التأثر بالخطابات المتطرفة أو الترويج الإعلامي للإفراط.

* ضغوط الانتماء للجماعات المتشددة.

* صعوبة ضبط الانفعالات في لحظات الغضب أو الفرح الشديد.

* الخلط بين التوازن والتهاون أو الضعف.

٣. قيمة فضيلة الوسطية:

** فردياً:

* الصحة النفسية والجسدية: تجنب أمراض الإجهاد الناتج عن التطرف في العمل أو القلق.

* اتخاذ قرارات حكيمة: البعد عن التهور أو التردد المفرط.

* العلاقات المستقرة: تجنب الصدامات الناتجة عن ردود الفعل المتطرفة.

* المرونة الفكرية: القدرة على التكيف مع المتغيرات.

** اجتماعياً:

* الاستقرار المجتمعي: الحد من الصراعات الأيديولوجية والعنف.

* تقبل التنوع: التعايش مع المختلفين فكرياً أو دينياً.

* الازدهار الحضاري: المجتمعات المتوازنة أكثر إبداعاً واستدامة.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات :

** الحكمة العالمية:

“الوسط الذهبي” (Golden Mean) في فلسفة أرسطو.

مفهوم “الاعتدال” في البوذية.

شعار “لا إفراط ولا تفريط” في الحضارات.

** في الدين الإسلامي (الوسطية والاعتدال سمة الأمة):

* الأصل القرآني:

“وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ…” (البقرة: 143). وصف الأمة بالوسطية.

“وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ…” (الإسراء: 29). التوازن في الإنفاق نموذجاً.

* الحديث النبوي:

“إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ” (رواه النسائي وابن ماجه).

“إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه” (رواه البخاري). نموذج التوازن في الحقوق.

* المفهوم في الفكر الإسلامي:

الوسطية سمة مميزة للإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة.

تحريم الغلو والتطرف والتشديد على النفس.

التوازن بين مطالب الروح والجسد، الدنيا والآخرة، الفردية والجماعية.

مفهوم “التيسير” ورفع الحرج.

* التطبيق العملي:

* في العبادات: “أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون” (الحج: 77) – جمع بين العبادات والعمل الصالح.

* في الإنفاق: “وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا” (الفرقان: 67).

* في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالعنف أو الإيذاء.

* في الغضب: “لا تغضب” (رواه البخاري)، مع الإرشاد لضبطه (الوضوء، تغيير الوضعية).

** الفروق الدقيقة:

التوازن الإسلامي ليس انعدام الموقف أو المساواة بين الحق والباطل، بل هو العدل والاعتدال في اتباع الحق. الوسطية لا تعني التخلي عن الثوابت أو التكيف مع كل التيارات. التوازن مطلوب حتى في الدعوة إلى الله .

خاتمة (المقال الرابع):

الإخلاص، العدل، والتوازن – تشكل هذه الثلاثية الأخلاقية الضامنة لانسجام العلاقات الفردية والاجتماعية في نموذج فرانكلين فالإخلاص يتجلى في الصدق وإخلاص النية لله، والعدل هو المقصد الجوهري للشرائع ، والتوازن هو جوهر صفة الوسطية التي تميز الحضارات والاديان.

بينما يستند فرانكلين إلى العقل العملي والمنفعة الاجتماعية، يستند الإسلام في تأصيل هذه الفضائل إلى الوحي والتكليف الرباني، لكن كلا الرؤيتين تلتقيان في ضرورة هذه القيم لبناء مجتمع تسوده الثقة والإنصاف والاعتدال.

في المقال الخامس والأخير ، سنختتم رحلتنا باستكشاف فضائل فرانكلين

التي توجّه علاقتنا مع العالم الأوسع وتصقل شخصيتنا الداخلية، متناولين فضائل: النظافة (Cleanliness) فى الظاهر والباطن، الطمأنينة (Tranquility) كحصاد السكينة الداخلية، والعفة (Chastity) و التواضع (Humility) كأساس الحكمة الحقيقية .

هذه الفضائل تمثل اللمسات الأخيرة في صرح الكمال الاخلاقى كما تصوره فرانكلين .

فضائل بنيامين فرانكلين المقال الاول

اترك رداً على السلسلة الذهبية: فضائل بنيامين فرانكلين ( 5 ) – رفاء إلغاء الرد