( المقال الثالث العزيمة، الاقتصاد، والاجتهاد : محركات الإنجاز عند فرانكلين)

مقدمة :

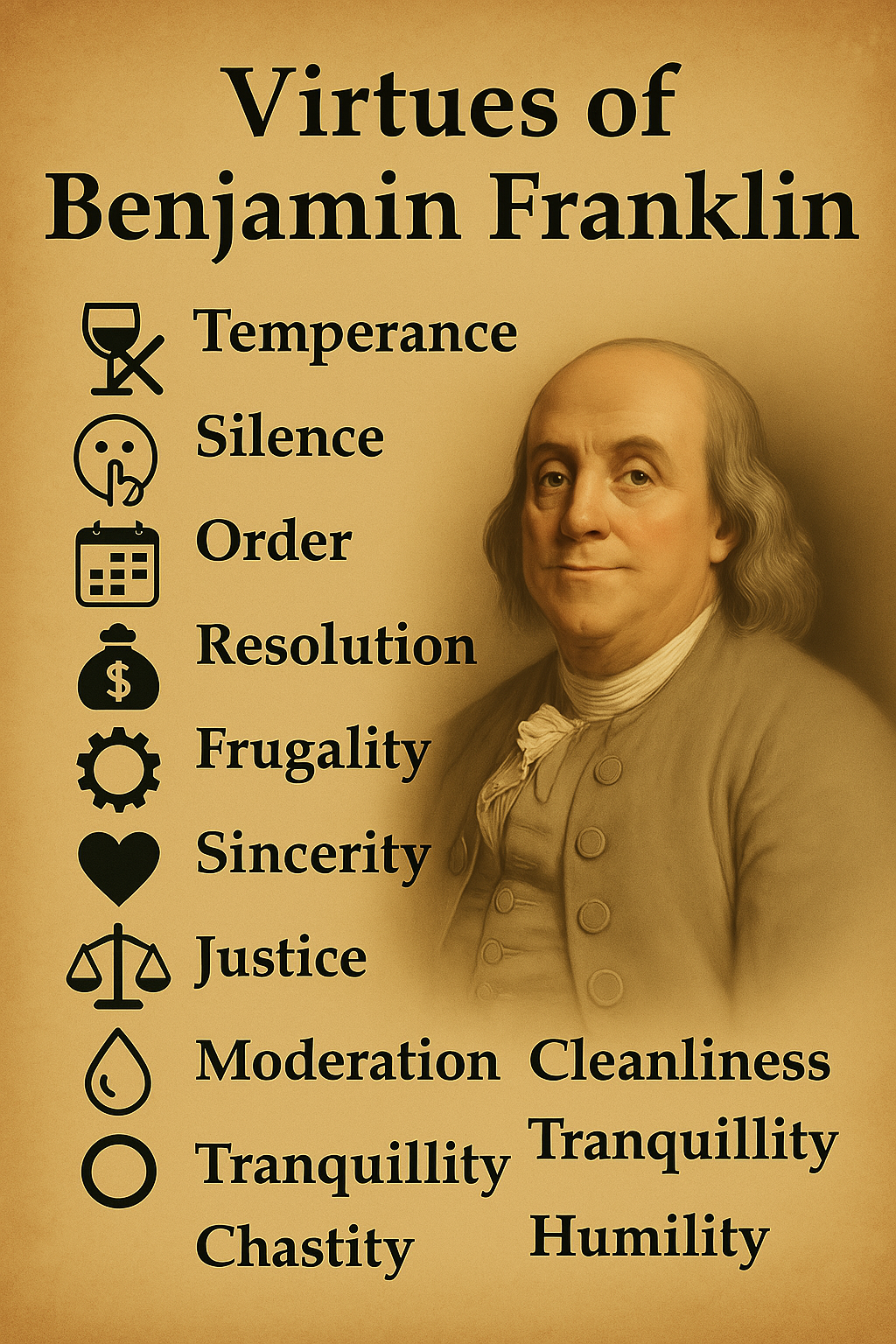

بعد أن أسسنا القواعد الذاتية عبر الاعتدال والصمت والنظام، ننتقل في رحلتنا مع فضائل بنيامين فرانكلين إلى المحركات الفعالة التي تحول الأهداف إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات. في هذا المقال الثالث، نستكشف ثلاث فضائل قوة دافعة:

العزيمة (Resolution) التي تشعل شرارة الفعل

الاقتصاد (Frugality) التي تضمن استدامة الموارد

والاجتهاد (Industry) التي تحوّل الوقت والجهد إلى قيمة ملموسة.

هذه الفضائل الثلاث ( الإرادة، الحكمة المالية، والعمل الدؤوب ) تشكل نواة النجاح العملي في رؤية بنيامين فرانكلين، وهي متجذرة بعمق في الفطرة الإنسانية السليمة وفي تعاليم الحضارات المختلفة .

الفضيلة الرابعة : العزيمة (Resolution) – قوة الإرادة الفولاذية

١. تعريف فرانكلين:

“قرر ما يجب عليك فعله، ونفذ ما تقرره دون فشل.” (Resolve to perform what you ought; perform without fail what you resolve).

يضع فرانكلين هنا إصبعه على جوهر الفعل الإنساني: القرار الحازم المتبوع بـ التنفيذ الثابت. العزيمة عنده ليست مجرد أمنيات أو نوايا طيبة، بل هي الجسر الذي يربط بين الفكر والعمل، بين الرغبة والواقع. إنها الالتزام الذي لا يتزعزع تجاه الواجبات والأهداف مهما كانت العقبات.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

*** في الحياة اليومية:

* تحويل “يجب ان” إلى “سأفعل”: تحويل الشعور بالواجب (مثل: “يجب أن أمارس الرياضة”) إلى قرار محدد وقابل للتنفيذ (“سأمارس المشي السريع لمدة ٣٠ دقيقة كل يوم في الساعة ٧ صباحاً”).

* الوفاء بالوعود: سواء الوعود للذات (أهداف شخصية) أو للآخرين (مواعيد تسليم، التزامات عائلية).

* إكمال المهام: مقاومة إغراء التسويف أو التخلي عن المهام الصعبة أو المملة قبل إنجازها.

* مواجهة التحديات: عدم الاستسلام عند أول عقبة، البحث عن حلول بديلة، استمرار المحاولة.

*** كيف نكتسبها؟

* التحديد الواضح والدقيق: تجنب الأهداف الضبابية. استخدم نموذج SMART (محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، ذو صلة، محدود بزمن). مثال: ليس “سأقرأ أكثر”، بل “سأقرأ كتاباً واحداً كل شهر في مجال تخصصي”.

* التجزئة والتدرج: تقسيم الهدف الكبير إلى خطوات صغيرة قابلة للإدارة والإنجاز اليومي أو الأسبوعي. كل إنجاز صغير يبني الثقة ويعزز العزيمة.

* التخطيط المسبق للعقبات: توقع الصعوبات المحتملة وإعداد خطة بديلة (Plan B). “ماذا سأفعل إذا تعطلت سيارتي في صباح يوم التمرين؟”

* التركيز على البدء: غالباً أصعب جزء هو البدء. قاعدة “الدقيقتين”: إذا كان بإمكانك القيام بشيء ما في أقل من دقيقتين، افعله على الفور. وللمهام الكبيرة، التزم فقط بالبداية (“سأفتح ملف الوثيقة وأكتب جملة واحدة”).

* المراقبة والمحاسبة: استخدام دفتر لتسجيل الالتزام بالوعود اليومية فان رؤية سلسلة النجاحات تعزز الاستمرارية.

* الشراكة والمساءلة: إخبار صديق موثوق أو مرشد بالهدف والموعد النهائي يزيد الشعور بالمسؤولية.

*** التحديات:

* التسويف (Procrastination): أكبر عدو للعزيمة، غالباً بسبب الخوف من الفشل أو الكمالية أو قلة الحافز.

* ضعف قوة الإرادة: الإرادة مورد محدود يمكن استنفاده (Ego Depletion theory).

* الخوف من الالتزام: الرغبة في الحفاظ على الخيارات مفتوحة.

* المقاطعات والطوارئ غير المتوقعة.

٣. قيمة فضيلة العزيمة :

** فردياً:

* الإنجاز والنجاح: تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية.

* الثقة بالنفس: الشعور بالقدرة والاعتماد على الذات يتعزز مع كل وعد توفيت به.

* تقليل التوتر والقلق: إنجاز المهام يزيلها من قائمة الهموم العالقة.

* احترام الذات: الشعور بالاستقامة والنزاهة تجاه النفس.

** اجتماعياً:

* الموثوقية والسمعة الطيبة: الشخص ذو العزيمة موثوق به في العمل والعلاقات.

* تحفيز الآخرين: رؤية شخص ملتزم ومنجز يمكن أن تكون مصدر إلهام.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

الفلسفة الرواقية تؤكد على السيطرة على ما يمكن السيطرة عليه (أفعالنا) وقبول ما لا يمكن. الثقافة اليابانية تقدس مفهوم “Gaman” (التحمل والمثابرة).

** في الدين الإسلامي (الإرادة في سياق العبودية والاستخلاف):

* الأصل القرآني:

“إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ” (الرعد: 11). تؤكد هذه الآية المحورية على أن التغيير يبدأ بقرار وعمل الفرد.

* الحديث النبوي:

“المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز” (رواه مسلم). الجمع بين القوة (تشمل العزيمة) والحرص (العمل) وطلب العون من الله وعدم العجز.

** المفهوم في الفكر الإسلامي:

* العزيمة مرتبطة بالإيمان والإيمان يدفع إلى العمل الصالح والالتزام به.

* الجهاد الأكبر (جهاد النفس) يتطلب أعلى درجات العزيمة.

** التطبيق العملي:

* الالتزام بالفرائض: أداء الصلوات في أوقاتها، صيام رمضان، أداء الزكاة – كلها تحتاج عزيمة ثابتة.

* الوفاء بالعهود والعقود: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” (المائدة: 1). يشمل العقود مع الله (العبادات) ومع الناس (المعاملات).

** الفروق الدقيقة:

الدافع في الإسلام لتعزيز العزيمة هو ابتغاء مرضاة الله وطاعته، والاستجابة لأمره بالعمل الصالح والإتقان. العزيمة تستمد قوتها من التوكل الحقيقي على الله وليس الاعتماد على الذات فقط كما قد يُفهم من نص فرانكلين.

الفضيلة الخامسة : الاقتصاد (Frugality) – الحكمة في تدبير الموارد

١. تعريف فرانكلين:

“لا تنفق إلا على ما ينفعك أو الآخرين؛ أي لا تهدر شيئاً.” (Make no expense but to do good to others or yourself; i.e., waste nothing).

الاقتصاد عند فرانكلين ليس بخلاً، بل هو الاستخدام الحكيم والفعّال للموارد (خاصة المال) لتحقيق أقصى منفعة للفرد والمجتمع مع تجنب الهدر بكل أشكاله. إنه الاستثمار في الضروريات والمفيدات، وليس الإنفاق على الكماليات التافهة أو التبذير. ويمتد المفهوم للاقتصاد فى الجهد احيانا .

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

*** في الحياة اليومية:

* وضع ميزانية وتتبع المصروفات: معرفة أين يذهب المال هو الخطوة الأولى للسيطرة عليه.

* التمييز بين الحاجات والرغبات: الإنفاق على الحاجات الأساسية (سكن، طعام صحي، تعليم، رعاية صحية) بشكل معقول، والتفكير ملياً قبل الإنفاق على الرغبات (ترفيه، كماليات).

* البحث عن القيمة: شراء الجودة التي تدوم، البحث عن العروض، المقارنة بين الأسعار، إصلاح الأشياء بدلاً من استبدالها فوراً.

* تجنب الهدر: هدر الطعام، هدر الطاقة (إطفاء الأنوار والأجهزة غير المستخدمة)، هدر المياه، هدر الوقت.

* الادخار والاستثمار : تخصيص جزء ثابت من الدخل للادخار الطارئ والاستثمار للمستقبل (التقاعد، التعليم، مشاريع).

*** كيف نكتسبها؟

* التوعية المالية : قراءة كتب ومواقع عن التمويل الشخصي، فهم أساسيات الادخار والاستثمار والديون ومقاومة اغراء الاعلانات والعروض المبهرة .

* تحديد الأهداف المالية : هدف ادخار قصير المدى (سيارة، عُمرة)، متوسط المدى (دفعة منزل)، طويل المدى (تقاعد). الأهداف تحفز على الاقتصاد.

* استخدام قواعد بسيطة : قاعدة ٥٠/٣٠/٢٠ (٥٠% للحاجات، ٣٠% للرغبات، ٢٠% للادخار/سداد الديون). أو قاعدة “الـ ٢٤ ساعة”: الانتظار يوم قبل شراء أي شيء غير ضروري لتجنب الاندفاع.

* تعلم مهارات جديدة: الطبخ المنزلي، الصيانة البسيطة، الخياطة – توفر المال وتقلل الاعتماد على الخدمات.

* ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير: التبرع بالملابس والأدوات الجيدة، شراء المستعمل، استخدام الأكياس القماشية.

* التسجيل في الدفتر: تدوين كل المصروفات وتصنيفها لرؤية أماكن الهدر بوضوح.

*** التحديات:

* ضغوط المجتمع الاستهلاكي والإعلانات الجذابة.

* المقارنة الاجتماعية (“Keeping up with the Joneses”).

* قلة الوعي المالي أو المهارات.

* الدخل المحدود الذي يجعل تحقيق التوازن صعباً.

٣. قيمة فضيلة الاقتصاد :

** فردياً:

* الاستقلال المالي والحرية: تقليل الديون، بناء مدخرات، تجنب الضغوط المالية الكبيرة.

* الأمان والطمأنينة: وجود صندوق طوارئ يقلل القلق من المستقبل والمفاجآت.

* القدرة على تحقيق الأهداف الكبيرة: شراء منزل، تمويل تعليم عالٍ، بدء مشروع.

* التحرر من العبودية للمادة: التركيز على القيم غير المادية (العلاقات، التجارب، التطوير الذاتي).

** اجتماعياً:

* تقليل الفقر النسبي: إدارة الموارد تقلل من الشعور بالعوز حتى مع دخول متوسطة.

* الاستثمار في المجتمع: القدرة على التبرع والعطاء للقضايا النافعة.

* الاستدامة البيئية: الاقتصاد في الاستهلاك يقلل من الهدر ويحفظ الموارد الطبيعية.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

“درهم وقاية خير من قنطار علاج” (مثل عن التوفير).

الثقافات التي مرت بمحن (مثل الجيل الذي عاش الكساد الكبير) تقدس الاقتصاد.

الفلسفات البوذية والهندوسية تحذر من التعلق بالمادة.

** في الدين الإسلامي (الاعتدال والنهي عن التبذير والترف):

* الأصل القرآني:

“وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا” (الفرقان: 67). وصف المؤمنين بالإنفاق القوام (المعتدل).

* الحديث النبوي:

“كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ” (رواه النسائي وابن ماجه). الإذن بالتمتع مع النهي عن الإسراف والكبر.

* المفهوم في الفكر الإسلامي:

الاعتدال في الإنفاق من صفات عباد الرحمن. البخل مذموم، والإسراف محرم، والوسطية (القصد) هي المطلوبة.

** التطبيق العملي:

* الزكاة: نظام إلزامي لإعادة توزيع الثروة وحث الأغنياء على التخلص من الشح وتنقية المال ومساعدة المحتاجين (وهو إنفاق مفيد للآخرين ينطبق تماماً على تعريف فرانكلين!).

* تحريم الإسراف في الولائم والملبس والمسكن: “وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ” (الإسراء: 29).

* النهي عن الترف المفسد: “وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا” (الإسراء: 16).

** الفروق الدقيقة:

الإسلام لا يذم الغنى المكتسب حلالاً، بل يذم الإسراف والتبذير والبخل. الحث على الإنفاق في سبيل الله (الجهاد، العلم، المشاريع الخيرية) قد يتجاوز مفهوم “المنفعة” المباشرة في تعريف فرانكلين .

الفضيلة السادسة : الاجتهاد (Industry) – إتقان فن تحويل الوقت إلى قيمة

١. تعريف فرانكلين:

“لا تضيع وقتاً، كن مشغولاً دائماً بشيء نافع، تجنب كل الأعمال غير الضرورية.” (Lose no time; be always employ’d in something useful; cut off all unnecessary actions).

الاجتهاد عند فرانكلين هو التطبيق العملي الدؤوب والمستمر للجهد والوقت في أنشطة منتجة ومفيدة. إنه عكس الكسل وإضاعة الوقت، وهو الجوهر العملي لفضيلة العزيمة. الوقت هو المورد الأكثر قيمة ولا يعوض.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

*** في الحياة اليومية:

* التخطيط الفعال وإدارة الوقت: استخدام تقنيات مثل مصفوفة أيزنهاور (تحديد الأولويات: مهم/عاجل)، تقنية بومودورو (فترات تركيز ٢٥ دقيقة)، جدولة المهام.

* تجنب مضيعات الوقت الرئيسية: التصفح العشوائي على الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي بلا هدف، الاجتماعات غير المنتجة، التأجيل.

* التركيز على الإنجاز: قياس النجاح بما تم إنجازه بشكل ملموس، وليس فقط بساعات العمل الطويلة.

* التنويع بين العمل والراحة: الاجتهاد لا يعني العمل بلا توقف، بل العمل بتركيز في وقت العمل والراحة بتركيز في وقت الراحة لتجديد النشاط.

* التطوير المستمر: استغلال الوقت في تعلم مهارات جديدة، القراءة، حضور الدورات – وهي استثمار في رأس المال البشري.

*** كيف نكتسبها؟

* تحديد “الأعمال النافعة”: ما الذي يعتبر نافعاً؟ (العمل، الدراسة، العناية بالأسرة، التطوع، التمارين، القراءة، تطوير المهارات، الراحة المجددة للنشاط).

* إنشاء روتين يومي/أسبوعي: يخصص وقتاً محدداً لأنواع مختلفة من الأعمال النافعة.

* تحديد أهداف يومية: قائمة مهام واقعية ومركزة.

* إزالة المشتتات: إغلاق الإشعارات غير الضرورية، تخصيص مكان عمل هادئ، استخدام تطبيقات حجب المواقع المشتتة.

* البدء بالمهام الأصعب أولاً (أكل الضفدع): التغلب على التسويف بالبدء بالمهمة الأقل رغبةً لكن الأكثر أهمية.

* مكافأة الذات: مكافأة صغيرة بعد إنجاز مهمة صعبة أو الالتزام بالجدول.

* التسجيل في الدفتر: مراقبة كيفية قضاء الوقت وتحديد فترات الإهدار ومحاولة تقليصها.

*** التحديات:

* الملل والافتقار إلى الحافز.

* المثالية (Perfectionism): التي تؤدي إلى الشلل أو البطء المفرط.

* صعوبة التركيز في عصر التشتت الرقمي.

* التعب والإرهاق البدني أو النفسي.

* عدم وضوح الأهداف أو الأولويات.

٣. قيمة فضيلة الاجتهاد :

** فردياً:

* زيادة الإنتاجية والإنجاز: إنجاز المزيد في وقت أقل.

* النجاح المهني والمالي: التميز في العمل، فرص ترقية، دخل أفضل.

* الشعور بالرضا والإنجاز: الإحساس بالهدف والمعنى من خلال العمل النافع.

* تطوير المهارات والمعرفة: نتيجة الاستثمار المستمر في التعلم.

* تقليل الشعور بالذنب والقلق: الناتج عن إضاعة الوقت.

** اجتماعياً:

* التقدم الاقتصادي والابتكار: مجتمع العاملين المجتهدين هو مجتمع منتج ومبتكر.

* تقليل الاعتماد: قدرة الأفراد على إعالة أنفسهم وأسرهم.

* تقدير قيمة العمل: تعزيز ثقافة الجدية والإتقان.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

“الوقت من ذهب” (مثل إنجليزي).

ثقافة العمل القوية في المجتمعات البروتستانتية .

الفلسفة الكونفوشيوسية تقدس الجد والاجتهاد.

** في الدين الإسلامي (إعمار الأرض وعبادة الله بالعمل):

** الأصل القرآني:

“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ” (التوبة: 105). الأمر بالعمل والطمأنينة بأنه مراقب ومُثاب عليه.

“فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ” (الجمعة: 10). الجمع بين العبادة والسعي للرزق.

** الحديث النبوي:

“إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه” (رواه البيهقي). الإتقان هو ذروة الاجتهاد. “ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده” (رواه البخاري). تكريم العمل اليدوي والسعي.

* المفهوم في الفكر الإسلامي:

العمل الصالح يشمل العمل للدنيا إذا قُصد به وجه الله وإعمار الأرض وإعفاف النفس والسعي على العيال. ذم الكسل والتسول مع القدرة على العمل. السعي على الأرملة والمسكين كالجهاد في سبيل الله (رواه البخاري).

** التطبيق العملي:

* التوازن بين العبادة والعمل: النموذج النبوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجراً مجداً قبل البعثة، وقاد الدولة بعدها وهو يعمل ويشارك في شؤون الدنيا والآخرة. الصحابة كانوا تجاراً ومزارعين وحرفيين.

* إتقان العمل: سواء كان عملاً دينياً أو دنيوياً.

* اغتنام الوقت: “اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك” (رواه الحاكم وصححه). الحث على السعي في أوقات الفراغ.

** الفروق الدقيقة:

الاجتهاد في الإسلام مرتبط بنية العبادة وإعمار الأرض وفق منهج الله. العمل الدنيوي النافع هو عبادة إذا صحت النية. الاجتهاد لا يعني إهمال الواجبات الدينية أو الأسرية. الراحة والترويح عن النفس مشروعة ومطلوبة لاستمرار الاجتهاد.

خاتمة (المقال الثالث) :

العزيمة، الاقتصاد، والاجتهاد – تشكل هذه الثلاثية الديناميكية قلب نموذج فرانكلين للنجاح العملي والأخلاقي.

العزيمة توفر الوقود الداخلي للفعل، والاقتصاد يضمن الحكمة في إدارة الموارد لاستدامة المسيرة، والاجتهاد يحول الوقت والجهد إلى إنجاز ملموس وقيمة مضافة.

في المقال القادم ، سنرتقي إلى فضائل العلاقات والمبادئ الأخلاقية العليا، مستكشفين فضائل: الإخلاص (Sincerity) كأساس الثقة، العدل (Justice) كعماد المجتمع، والتوازن (Moderation) كحارس ضد التطرف. هذه الفضائل تنقلنا من التركيز على الذات والإنجاز إلى حقل التفاعل الاجتماعي الأوسع،

اترك رداً على السلسلة الذهبية: فضائل بنيامين فرانكلين ( 5 ) – رفاء إلغاء الرد