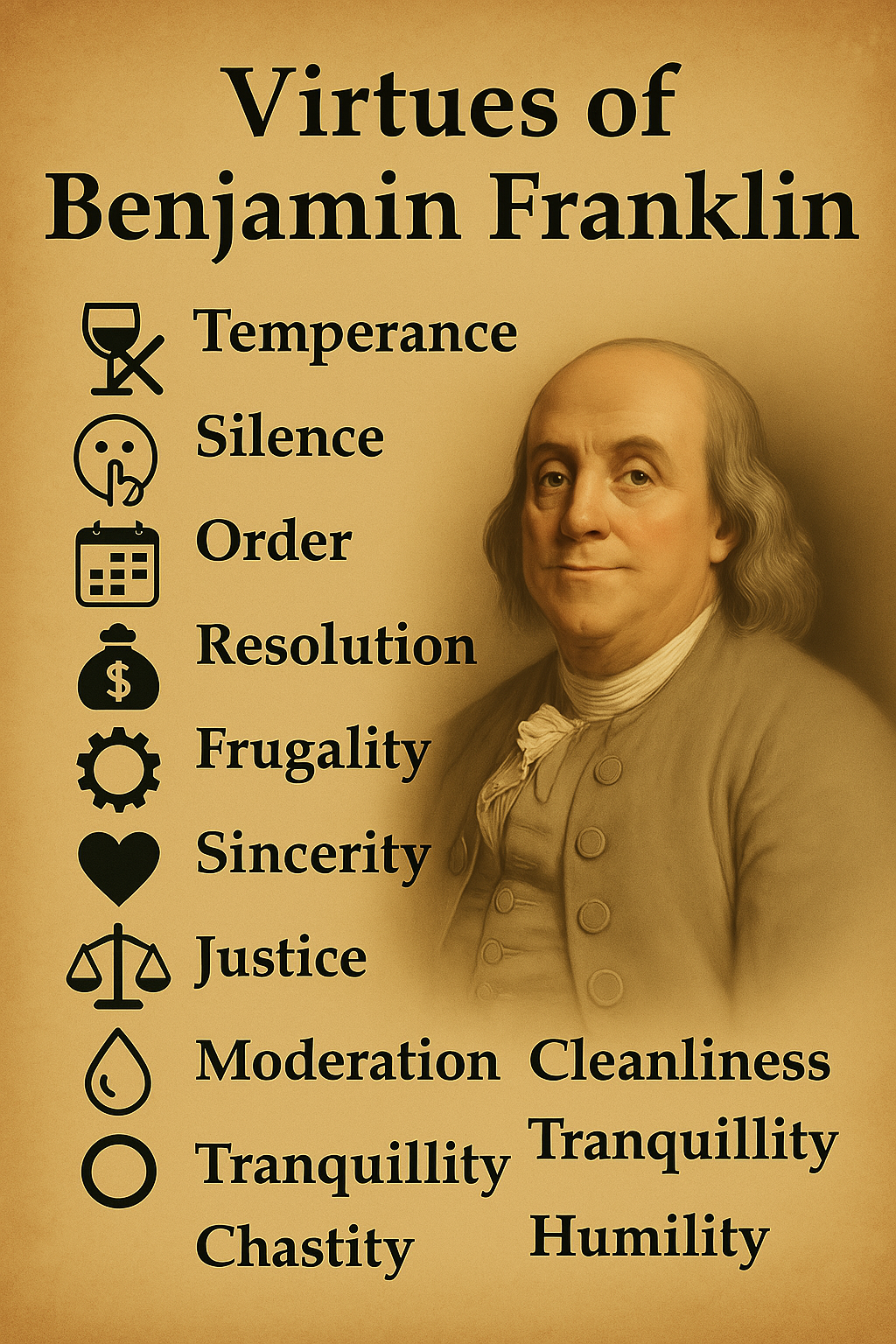

( المقال الخامس ) : النظافة، الطمأنينة، العفة، والتواضع: تاج التهذيب الداخلي في فلسفة فرانكلين

مقدمة:

وصلنا إلى محطة الختام في رحلتنا مع فضائل بنيامين فرانكلين الثلاث عشرة، بعد أن غطينا أسس بناء الذات ومحركات الإنجاز وأركان الأخلاق الاجتماعية. في هذا المقال الخامس، نختتم بسبر أغوار الفضائل التي تهذّب عالمنا الداخلي وتنظّم علاقتنا بالوجود: النظافة (Cleanliness) كرمز للنظام الداخلي والخارجي، الطمأنينة (Tranquility) كثمرة للسيطرة على الانفعالات، والتواضع (Humility) كأساس للحكمة والتواصل الفعّال. الطهارة الجنسية (Chastity) كحفاظ على العفة احترام الجسد .

هذه الفضائل تمثل اللمسات النهائية في صرح “الإنسان الفاضل” كما تصوره فرانكلين، تؤكد على تطهير الظاهر والباطن كمدخل للسمو الأخلاقي. سنحفر في أبعادها العملية والنفسية،

الفضيلة العاشرة: النظافة (Cleanliness) – ترتيب المادة والروح

١. تعريف فرانكلين:

“لا تتسامح مع عدم النظافة في الجسد أو الملابس أو المسكن.” (Tolerate no uncleanliness in body, cloaths, or habitation).

لا يقتصر مفهوم النظافة عند فرانكلين على الغسل المادي، بل يمتد ليشمل النظام والترتيب في كل جوانب الحياة الملموسة. هي انعكاس خارجي لانسجام داخلي.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* النظافة الشخصية: الاستحمام، العناية بالأسنان، نظافة الملابس.

* نظافة البيئة: ترتيب المنزل، المكتب، السيارة؛ التخلص السليم من النفايات.

* النظام البصري: ترتيب الأثاث، الملفات، الأدوات لتسهيل الوصول وتقليل التشتيت.

* النظافة الغذائية: غسل الأطعمة، نظافة أدوات الطبخ.

* النظافة الرقمية: ترتيب الملفات الإلكترونية، تنظيف صندوق البريد، إدارة جهات الاتصال.

** كيف نكتسبها؟

* إنشاء روتين تنظيف: تخصيص أوقات ثابتة للترتيب (صباحاً، أسبوعياً).

* تبني قاعدة “مكان لكل شيء”: إعادة الأشياء لمكانها فور الانتهاء منها.

* تقنية “الخمس دقائق”: معالجة الفوضى الصغيرة فور ظهورها قبل تفاقمها.

* التخلص من الفائض: التبرع أو التخلص مما لا حاجة له (Minimalism).

* استخدام أدوات تنظيم: أرفف، صناديق، تطبيقات إدارة المهام.

* ربط النظافة بالصحة: التوعية بمخاطر التلوث والأمراض.

** رصده اليومي فى الدفتر :

– هل أهملت نظافة جسدك/ملابسك/مكانك؟

– هل تركت فوضى حولك؟

** التحديات:

* ضيق الوقت وكثرة المشاغل.

* الإرهاق النفسي الذي يقلل الدافع للتنظيف.

* التعود على الفوضى.

* نقص الوعي البيئي أو الصحي.

٣. قيمة فضيلة النظافة :

** فردياً:

* تعزيز الصحة: الوقاية من الأمراض المعدية والجلدية.

* زيادة الإنتاجية: تقليل الوقت الضائع في البحث عن الأشياء.

* تحسين المزاج والتركيز: البيئة المرتبطة تقلل التوتر وترفع الطاقة.

* تعزيز الثقة بالنفس: المظهر النظيف المرتب ينعكس إيجاباً على الصورة الذاتية.

** اجتماعياً:

* الصحة العامة: تقليل انتشار الأوبئة.

* الانطباع الإيجابي: الشخص النظيف المرتب يلفت الاحترام.

* الاستدامة البيئية: نظافة المساحات العامة والحد من التلوث.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

ترى الفلسفات الشرقية ان تطهير الجسد يسهم فى صفاء الذهن وارتقاء الروح

فى المسيحية يرمز التعميد لغسل الخطايا .

** في الدين الإسلامي (الطهارة نصف الإيمان):

* الأصل القرآني:

“وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ” (المدثر: 4).

“إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ” (البقرة: 222).

* الحديث النبوي:

“الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ” (رواه مسلم).

“إماطة الأذى عن الطريق صدقة” (رواه البخاري).

* المفهوم في الفكر الإسلامي: الطهارة (النظافة والوضوء) شرط أساسي للصلاة وأعظم العبادات. تشمل:

* *الطهارة الحسية:* الوضوء، الغسل، إزالة النجاسات، السواك.

* *الطهارة المعنوية:* تطهير القلب من الشرك والحقد والحسد.

* *طهارة المال:* من الحرام والغش.

* *طهارة البيئة:* النهي عن التبول في الماء الراكد، إماطة الأذى.

* التطبيق العملي:

* الوضوء ٥ مرات يومياً: تطهير مستمر للجوارح.

* السواك: نظافة الفم وعبادة.

* آداب قضاء الحاجة: النهي عن التلوث في الطرقات أو الظل.

* النظافة في الأكل: غسل اليدين، النهي عن الأكل في آنية غير نظيفة.

* العناية بالجسد حق: “إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا” (رواه البخاري).

* الفروق الدقيقة:

النظافة في الإسلام جزء لا يتجزأ من العبادة والهوية، وليست مجرد عادة صحية. مفهوم الطهارة أوسع وأعمق من “النظافة” المادية عند فرانكلين ليشمل الجانب الروحي والشرعي.

الفضيلة الحادية عشرة: الطمأنينة (Tranquility) – فن السكينة في عاصفة الحياة

١. تعريف فرانكلين:

“لا تنزعج من التفاهات، أو الحوادث الشائعة أو التي لا مفر منها.” (Be not disturbed at trifles, or at accidents common or unavoidable).

توجيه فرانكلين هنا يدعو إلى التحرر من القلق المزمن تجاه ما لا يستحق أو ما لا يمكن تغييره. الطمأنينة عنده هي الحكمة في توفير الطاقة العاطفية للأمور الجديرة بالاهتمام حقاً.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* تقبل الأمور التي لا يمكن تغييرها: (كأحوال الطقس، أخطاء الآخرين غير المتعمدة، ازدحام المرور).

* عدم تضخيم المشكلات الصغيرة: (انسكاب قهوة، تأخير بسيط).

* السيطرة على ردود الفعل العصبية: (الصراخ، الانسحاب، التهور).

* الحفاظ على الهدوء في الأزمات: لاتخاذ قرارات عقلانية.

* التركيز على الحلول لا المشاكل: بعد تقبل الواقع.

** كيف نكتسبها؟

* ممارسة التأمل واليقظة (Mindfulness): لمراقبة الأفكار دون انفعال.

* تحديد الأولويات: تمييز ما هو مهم حقاً مما هو تافه.

* تقنية “التقبل”: تقبل الواقع كما هو كخطوة أولى للتغيير.

* تطوير منظور أوسع: “هل سيهمني هذا بعد سنة؟”.

* تقليل مصادر التوتر: (الأخبار السلبية، الأشخاص المثيرين للقلق).

* التمارين البدنية: (المشي، اليوغا) لتفريغ الشحنات.

* التفريغ الكتابي: تدوين المشاعر لتفريغها وفهمها.

- رصده اليومي:

- هل انزعجت لأمر تافه (زحام، تعليق عابر)؟

- هل فقدت هدوئك في موقف غير مهم؟

** التحديات:

* الضغوط الاقتصادية والاجتماعية العالية.

* طبيعة العصر السريع المليء بالمثيرات.

* الاضطرابات النفسية (كالقلق المرضي).

* صعوبة تقبل الخسارة أو الفشل.

٣. قيمة فضيلة الطمأنينة :

** فردياً:

* صحة نفسية أفضل: تقليل خطر الاكتئاب والقلق.

* وضوح التفكير: اتخاذ قرارات أكثر حكمة.

* الحفاظ على الطاقة: توجيهها نحو الإنتاج والإبداع.

* تحسين العلاقات: تجنب الصدامات العاطفية.

* جودة الحياة: الاستمتاع باللحظة الحالية.

** اجتماعياً:

* بيئات عمل أكثر إنتاجية: تقليل التوتر بين الزملاء.

* مجتمعات أكثر استقراراً: تقليل العنف الناتج عن الانفعال.

* نشر الطاقة الإيجابية: تأثير الطمأنينة معدٍ.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

فلسفة “الرواقية” في تقبل ما لا يمكن تغييره. ممارسات “زن” البوذية. علم النفس الإيجابي المعاصر.

** في الدين الإسلامي (السكينة والرضا والتوكل):

* الأصل القرآني:

“الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ” (الرعد: 28).

“فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا” (المعارج: 5-7).

* الحديث النبوي:

“عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله خير… إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له” (رواه مسلم).

* المفهوم في الفكر الإسلامي:

الطمأنينة ثمرة الإيمان القوي واليقين. ترتبط بمفاهيم:

* *الرضا:* بقضاء الله وقدره.

* *الصبر:* على المصائب وعدم الاستعجال.

* *التوكل:* الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله.

* *التسبيح والذكر:* وسائل عملية لتهدئة القلب.

* *القناعة:* غنى النفس.

** التطبيق العملي:

* الالتزام بالصلوات: “وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ” (البقرة: 45). الصلاة مهدئة للنفس.

* دعاء الهم والحزن: “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن…” (رواه البخاري).

* الاستغفار: “فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ” (نوح: 10-12).

* التفكر في الآخرة: تخفيف هول المصائب الدنيوية.

** الفروق الدقيقة:

الطمأنينة الإسلامية ليست سلبية أو استسلاماً للواقع المرير، بل هي ثبات نفسي ناتج عن الثقة بالله وحكمته، مع السعي لتغيير الواقع الظالم. مصدر السكينة في الإسلام هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وليس مجرد تقنيات تنفس أو تأمل.

الفضيلة الثانية عشرة: الطهارة الجنسية (Chastity) – تقديس الطاقة والعاطفة

١. تعريف فرانكلين:

“نادرًا ما تستخدم الجماع الجنسي، فقط من أجل الصحة أو النسل؛ لا لتصل إلى البلادة أو الضعف، أو إصابة سلامتك أو سمعتك أو سعادة الآخرين.” (*Rarely use venery but for health or offspring, never to dullness, weakness, or the injury of your own or another’s peace or reputation*).

يوجه فرانكلين هنا إلى ضبط الشهوة الجنسية وتحويلها من مجرد اندفاع غريزي إلى فعل واعٍ يحترم الكرامة الإنسانية ويحفظ التوازن الصحي والاجتماعي.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* الالتزام بالعلاقات المشروعة: تجنب العلاقات خارج إطار الزواج.

* ضبط النظرات والكلام: تجنب الإثارة الجنسية عبر الوسائط الرقمية أو التفاعلات الشخصية.

* ترشيد الاستهلاك الجنسي: داخل إطار الزواج، مع مراعاة الصحة النفسية والجسدية.

* حماية الخصوصية: عدم التحدث بالتفاصيل الحميمة.

** كيف نكتسبها؟

* تثقيف الذات: فهم الآثار السلبية للإفراط الجنسي (الصحي، النفسي، الاجتماعي).

* توجيه الطاقة: تحويلها للإبداع أو العمل التطوعي أو الرياضة.

* الصوم: كوسيلة لترويض الشهوات.

* تجنب المثيرات: ضبط استخدام الإنترنت، اختيار البيئات المحافظة.

* الزواج المبكر: عند القدرة، كحل شرعي للطاقة الجنسية.

- رصده اليومي:

- هل انغمست في شهوة تضرك جسديًّا أو معنويًّا؟

- هل حافظت على طهارة الفكر والسلوك؟

** التحديات:

* طغيان الثقافة الاستهلاكية التي تبتذل الجسد.

* ضغط الأقران أو وسائل الإعلام.

* صعوبة ضبط الغرائز في مرحلة الشباب.

* الخلط بين الحرية الشخصية والانحلال الأخلاقي.

٣. قيمة فضيلة الطهارة الجنسية او العفة :

** فردياً:

* صحة نفسية: تجنب الشعور بالذنب أو الاكتئاب الناتج عن الممارسات المحرمة.

* طاقة متجددة: تحويل الشهوة إلى طاقة إنتاجية.

* كرامة واحترام: الحفاظ على السمعة والهوية الأخلاقية.

* اجتماعياً:

* تماسك الأسرة: تقليل معدلات الخيانة والطلاق.

* وقاية من الأمراض: الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًّا.

* حماية الشباب: من الاستغلال الجنسي أو التحرش.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

الفلسفات الرواقية والبوذية في كبح الشهوات.

** في الدين الإسلامي (العفة سترٌ وإيمان):

* الأصل القرآني:

* “وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا” (الإسراء: ٣٢).

* “قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ” (النور: ٣٠).

* الحديث النبوي:

* “يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج” (رواه البخاري).

* “سبعة يظلهم الله في ظله… ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله” (رواه البخاري).

** المفهوم في الفكر الإسلامي:

العفة (الطهارة الجنسية) من شروط التقوى. تشمل:

* *غض البصر* عن المحرمات.

* *حفظ الفرج* من الزنا أو المثلية.

* *ستر العورات* وعدم التبرج.

* الزواج الشرعي كحصن للإحصان.

** التطبيق العملي:

* الحدود الشرعية: عقوبات رادعة للزنا والقذف.

* الحجاب: كرمز للعفة واحترام المرأة.

* الاستعاذة من الشهوات: “اللهم إني أعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن” (دعاء نبوي).

* تربية النشء: على الحياء والحدود الشرعية للتعامل بين الجنسين.

** الفروق الدقيقة:

الإسلام لا يكبت الغريزة بل ينظمها عبر الزواج، فالطهارة الجنسية ليست عجزًا بل اختيارًا أخلاقيًّا. العلاقة الزوجية المشروعة مقدسة فى كل الاديان .

هذه الفضيلة – التي تمثل تقديسًا للطاقة الجسدية والعاطفية – تُوجَد تحت مسمى العفة، التي تُعَد سترًا للإنسان وحصنًا للمجتمع.

الفضيلة الثالثة عشرة: التواضع (Humility) – الانحناء للارتقاء

١. تعريف فرانكلين:

“قلّد يسوع وسقراط.” (Imitate Jesus and Socrates).

او الاقتداء بالانبياء والرسل والحكماء و التواضع في التعامل مع الآخرين وعدم التكبر

يختار فرانكلين نموذجين تاريخيين للتواضع. التواضع عنده هو التحرر من الكبرياء الزائف والاعتراف بحدود المعرفة والقدرة. هو بوابة التعلم الحقيقي.

٢. المفهوم العملي والتطبيق:

** في الحياة اليومية:

* الاعتراف بالخطأ والنقص: دون تبرير مبالغ فيه.

* الاستماع للآخرين: بتقدير واحترام، خاصة من هم أقل مكانة.

* تجنب التباهي والإطراء الذاتي: ترك الإنجازات تتحدث عن نفسها.

* طلب المساعدة عند الحاجة: دون حرج.

* تقدير جهود الآخرين: وشكرهم عليها.

* التخلي عن المركزية: “لست محور الكون”.

** كيف نكتسبها؟

* التأمل في العظمة الكونية: (الطبيعة، الكون) لاستشعار ضآلة الذات.

* دراسة سير العظماء المتواضعين: (الأنبياء، العلماء، المصلحين).

* طلب النقد البناء: والاستفادة منه.

* خدمة الآخرين: الأعمال التطوعية تذكّر بقيمة التواضع.

* تذكر الإخفاقات السابقة: كدروس في النقص البشري.

* مقارنة النفس بالمثل الأعلى: لا بمن هم أقل

- رصده اليومي فى الدفتر :

– هل تفاخرت بإنجازك أو ميزاتك؟

– هل استمعت لغيرك باحترام دون تعالي؟

** التحديات:

* الثقافات الفردية التي تروج للتفاخر.

* الخلط بين التواضع وضعف الشخصية.

* الرغبة في الحصول على التقدير الاجتماعي.

* غريزة التنافس والتفوق.

٣. قيمة فضيلة التواضع :

** فردياً:

* التعلم المستمر: التواضع بوابة الحكمة.

* تحسين العلاقات: كسب محبة الناس واحترامهم.

* المرونة النفسية: تقبل النقد والنقض.

* الحماية من السقوط: “من تواضع لله رفعه”.

** اجتماعياً:

* تعزيز العمل الجماعي: القائد المتواضع يلهم الولاء.

* نشر ثقافة الاحترام: تقليل الصراعات على المكانة.

* تشجيع الابتكار: البيئة الآمنة لمشاركة الأفكار دون خوف من السخرية.

٤. المقابل في الثقافات والحضارات المختلفة :

** الحكمة العالمية:

“الوعاء الفارغ يُصدر أعلى صوت” (مثل صيني).

التواضع سمة حكماء الهندوسية والبوذية.

مفهوم “Ubuntu” الأفريقي (أنا لأننا نحن).

** في الدين الإسلامي (ذم الكبر ورفع المتواضعين):

* الأصل القرآني:

“تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا” (القصص: 83).

“وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ” (الشعراء: 215).

* الحديث النبوي:

“ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله” (رواه مسلم).

“لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر” (رواه مسلم).

** المفهوم في الفكر الإسلامي:

الكِبْرُ من المهلكات وأول ذنب عُصي الله به (إبليس).

التواضع من شعار عباد الرحمن: “وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا” (الفرقان: 63). وهو مرتبط بمفاهيم:

* *خشية الله:* استشعار عظمته يذلِّل كبرياء العبد.

* *استحضار الموت:* يساوي بين الغني والفقير.

* *طلب العلم:* يحتاج إلى تواضع أمام المعلم.

** التطبيق العملي:

* تواضع القادة: نموذج النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، وجلوسه مع الفقراء.

* البدء بالسلام: على الصغير والكبير.

* رفض التميز في المجالس: “لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه” (رواه البخاري).

* الإنصات للصغير: واحترام رأيه.

* العفو عند المقدرة: “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس” (آل عمران: 134).

* الفروق الدقيقة:

التواضع في الإسلام لا يعني الذل أو قبول الظلم بل التواضع لله وللمؤمنين وفى المعاملات .

“باكتمال فضيلة التواضع تُختتم رحلتنا مع الثلاث عشرة فضيلة لفرانكلين. وهكذا تتكامل الدائرة: من ضبط الذات عبر الاعتدال والصمت، إلى إتقان العمل عبر الاجتهاد والعزيمة، وصولًا إلى صقل الروح عبر الطمأنينة والتواضع، وارتقاءً بالعلاقات عبر الإخلاص والعدل، وانتهاءً بحماية الكيان الإنساني عبر النظافة والعفة.

خاتمة السلسلة :

باستكمال فضائل النظافة والطمأنينة والعفة و التواضع، نطوي آخر صفحة في رحلتنا مع فضائل بنيامين فرانكلين الثلاث عشرة. لقد اتضح لنا – عبر خمس مقالات معمقة – أن هذه الفضائل، رغم صياغتها في سياق فلسفة تنويرية نفعية، تتقاطع بشكل لافت مع القيم الجوهرية في الشرائع والحضارات المختلفة .

لقد أكدت هذه السلسلة على حقيقة مهمة: القيم الأخلاقية الفاضلة عالمية. قد تختلف الأسس الفلسفية (المنفعة العملية عند فرانكلين مقابل العبودية لله والاستخلاف في الإسلام)، وقد تتفاوت التركيبات والأولويات، لكن الغاية النهائية واحدة: بناء إنسان متزن، منتج، أخلاقي، يسهم في رقي ذاته وازدهار مجتمعه.

إن خارطة فرانكلين للتحسين الذاتي تقدم دليلاً عملياً للإبحار في بحر الحياة المعاصرة. هي دعوة لنهضة أخلاقية تبدأ من الذات، تستلهم الحكمة من كل مصدر نافع، وتتوج بغاية سامية: عمارة الأرض بإخلاص لله وإحسان للخلق.

فهل نبدأ الرحلة؟

فضائل بنيامين فرانكلين المقال الاول

فضائل بنيامين فرانكلين المقال الثانى

اترك تعليقاً